『奉仕の道徳学』と皇国の母性原理

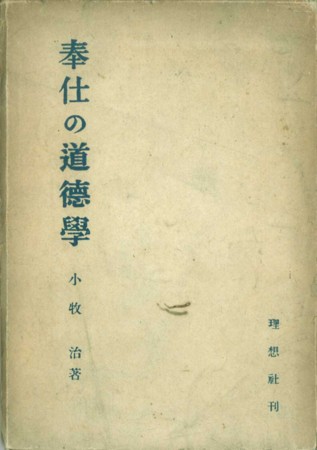

『奉仕の道徳学』小牧治著 昭和19年12月 理想社刊

小牧治と言えば、清水書院の「Century books シリーズ」で名前を見たことがあったけれど、戦前から著述活動をしていたとは。国会図書館で調べてみると、小牧治(1915〜2000)とあるから、つい最近亡くなったのですね。後にカント、マルクス、アドルノ、ハーバマス、ホルクハイマーにまでウィングを延ばすとは、こんな本を出した当時は思いもよらなかたのでしょう。

「おくがき」には、こんな熱誠のお言葉もあった。

われわれは、はじめから「臣民」であり、それ以外の何物でもない。臣民として生まれ、臣民として生き、臣民として死するのである。(文中傍点)……臣民でなくならうとする「けがれ」も、臣民であるという根拠の上に立ちてこそはじめて可能となるのである。

非国民は「けがれ」扱いですね……

論文「奉仕の道徳学」にも、次のようなありがたいお言葉が並んでいる。

われわれはこの国に生まれたのである。一切は神祖の生み給ふ皇国に生まれたのである。世界の祖(おや)国であり、神々の生れましし本国であるこの国に生まれたのである。すべてが神に帰するところのこの温き有難きわが母――わが尊厳なる道徳、わが美しき国語、わが崇高なる文化、わが豊けき国土――の懐に抱かれて大きくなったのである……われを育てし母を離れて何を為し得よう。母を忘れて何の創造があろう。何の前進があろう。何の理想があろう。深く深くわが母に還る者のみ真に子として行為し得るのである。母(祖)のもとに還るとは、根源的には神祖のもとに還り神祖のミコトを承り随順することである。(87頁)

皇国を母性原理の側から表現し、臣民が還帰すべき原郷としてとらえるのは、当時としては珍しい考え方であるように思う。一般的に、当時の家族国家観のキモは、上御一人を家長として頂くヒエラルキーを熱烈に表現するパターンがほとんどで、国家を母とアナロジーするものは意外と少ない。その意味で本書はなかなかに興味深いものであるが、やはりキモチワルイことに変わりはない。

- 作者: 小牧治

- 出版社/メーカー: 清水書院

- 発売日: 2000

- メディア: 単行本

- 購入: 1人 クリック: 3回

- この商品を含むブログ (6件) を見る

- 作者: 小牧治

- 出版社/メーカー: 清水書院

- 発売日: 2000

- メディア: 単行本

- クリック: 1回

- この商品を含むブログ (2件) を見る